정명교(정과리)의 문신공방

스핑크스를 마주하기란-김현의 『한국문학의 위상』 본문

그 책(김현, 『한국문학의 위상』, 문학과지성사, 1977)을 나는 두 권 가지고 있다. 한 권은 서점에서 사서 읽고 감동했고 다른 한 권은 저자가 주어서 감격했다. 그 책이 감동의 샘이 되었을 때 나는 저자에게 홀린 문학도였다. 어떤 감동도 무조건 오지는 않는다. 감동하려는 의지가 있어야 하고 그 의지는 감동의 기미라고 말할 수 있는 기이한 감정의 안개 속에서 태어난다. 감동의 기미, 그러니까, 조산된 감동의 분비물들은 그 책 이전의 저자의 책들, 『상상력과 인간』, 『사회와 윤리』, 그리고 김윤식 선생과 공저한 『한국문학사』 등을 읽으면서 스며 나왔을 것이다. 그 책들은 문학과 삶의 관계에 대한 나의 경직된 고민을 교정해준 책들이었다. 저 유명한 ‘순수’와 ‘참여’의 싸움이 그것이었는데, 경직된 관점들에 대한 고민 또한, 그 관점들 사이의 시소에 머물러 있는 한, 그 자신 개떡처럼 딱딱할 수밖에 없었다. 문학과 삶이 서로를 향해 열려 있는 중첩된 위상이라는 것을 알게 된 것은 그 책들을 통해서였다. 그리고 난 후에 나는 때마다 들추게 되는 그 책, 『한국문학의 위상』을 읽었다. 그 책은 나의 해방된 사유 위에 하나의 명제를 세워주었다. 기둥 같은 명제가 아니라 낙타 같은 명제, 다시 말해 사유를 태우고 끊임없이 표현의 장소를 옮기는 명제가 그 책으로부터 솟아나왔다. 그 명제를 나는 지금 “문학은 침전된 사회다”로 읽고 있지만 당시에는 좀더 단순했다. 나는 “문학과 생활은 동궤의 것이다”라고 읽었다.

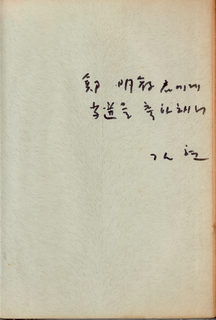

신춘문예에 입선했다는 것을 알리러 찾아 뵈었을 때 스승은 직접 서명한 책을 선물하셨다. 나는 고맙고 부끄러웠다. 그러나 감격은 잠시였고 나는 스승이 그 선물로 내게 내기를 걸었음을 알아야 했다. 왜냐면, 한 철학자를 따르면 모든 선물은 희생 제의이기 때문이다. 그것도 진짜 희생 제의다. 양고기를 바쳐서 저를 살찌우는 게 아니라 제 살을 한 점 떼내어 타인의 입에 넣어주는 것. 선물의 뜻을 아는 사람은, 그러니, 그것을 함부로 먹지 못한다. 뇌물과 선물이 다른 점이 바로 여기에 있다. 이제부터 나는 입벌린 어린 새가 될 수가 없었다. 나 또한 내 살의 한 점을 뚝 떼내어 스승에게 갚아야 했다. 하지만 빈약하기 짝이 없는 내 살의 어디를 베어낸단 말인가? 스승이 준 책은 김수영의 ‘가까이 할 수 없는 서적’보다도 더 가까이 하기가 무서운 것이었다. 나도 시인처럼 “어찌할 수 없이/이를 깨물”어야만 했다. 그 책은 나의 스핑크스가 되었다. 그 처녀 거상의 입구에는 “문학은 써먹지 못한다. 그러나, 문학은 유용한 것이 아니기 때문에 인간을 억압하지 않는다. 억압하지 않는 문학은 억압하는 모든 것이 인간에게 부정적으로 작용하는 것을 보여준다. 그것은 억압에 대해 생각하게 만든다.”는 그 특유의 이론이 수수께끼로 걸려 있었다.

나는 왜 김수영의 시구를 떠올렸을까? 시인이 가까이 할 수 없었던 서적은 “먼 바다를 건어온/용이하게 찾아갈 수 없는 나라에서 온 것이다.” “가리포루니아라는 곳에서 온 것만은/確實하지만 누가 지은 것인 줄도 모른”다고 시인은 적고 있다. 1947년에 쓴 시다. 박인환 등과 함께 『새로운 도시와 시민들의 합창』을 내기 2년 전이다. 그가 대면한 책은 그러니까 문명이라는 이름의 책이었다. 아니 좀더 정확히 말하자면 문명의 바람에 휩쓸린 한국의 현실이 그 책이었다. 그래서 캘리포니아에서 온 것만은 확실하지만 누가 지은 것인지는 알 수 없었을 것이다.

시인은 누구보다도 문명이 운명임을 알아차리고 있었다. 동시에 그는 문명을 외면할 수는 없지만, 그렇다고 문명에서 “또 하나의 海峽을 찾았던 것도 어리석”(「아메리카․타임 지」)은 짓임을 투시하고 있었다. 문제는 문명의 운명을 수락하면서 문명과 겨루는 것이었다. 김현 선생의 그 이론도 운명과의 대결 끝에 나온 것임을 나는 어렴풋이 알아차리게 되었다. 그의 문학적 관점은 서구 지식인들에 대한 쉼없는 독서를 통해, 그러나, 그들과 후진국 지식인 사이의 대결이라는 모양을 띠면서, 형성되었다. ‘비효용-비억압-사유’라는 세 개의 결절점을 가지고 있는 그의 이론은 무엇보다도 한국 지식인들에게 가장 큰 영향을 미친 두 가지 문학적 관점을 종합하려는 의지로부터 태어났다. ‘무상성’이라는 낭만주의적․실존주의적 관점과 ‘현실성’이라는 사회학적 관점이 그것이었다. 그러나 그이는 거기에서 멈추지 않았다. 세 번째 단추, 즉 사유는 그가 서구 지식인의 마지막 강박관념, 즉 진실에 대한 집착과 얼마나 힘겹게 싸웠는가를 느끼게 해주는 틈새이다. 아도르노와 골드만이 소모적으로 벌인 ‘진실내용’을 둘러싼 논쟁을 그는 사유로 치환함으로써 넘어섰던 것이었다. 사유는 곧 비진실이었다. 존재의 핑계로서의 데카르트적 사유가 아니라 현실태로서의 사유, 즉 감동하는 사유가 그의 그것이었고, 그것이야말로 지식을 선점하지 않은 후진국 지식인이 발성할 수 있는 명제였다. 문학은 사유가 솟아나는 자리이지, 표현의 자리나 반영의 자리, 심지어 생산의 자리도 아니라는 것, 그것이 그의 이론의 가장 내밀한 전언이었으며, 그것은 「속꽃핀 열매의 꿈」이나 「치욕의 시적 변용」에 와서 가장 아름다운 속꽃을 피웠다.

그러니까, 당신 또한 그의 스핑크스와 오래 마주보았던 것이다. 그이의 이론은 치욕의 역사를 관통해나간 후진국 지식인의 숨결의 집적체였다. 그 행복한 숨쉬기를 선생은 선물을 통해 내게 권하신 것이었다. 하지만, 나는 이제 겨우 그 숨결을 느꼈을 뿐이고, 그 숨결은 내게 너무 후덥다. 나는 내생에까지 당신의 그 책을 들고 갈까 봐 두렵다.

1996. 5, 교수신문, 내 인생의 명작

'문신공방 > 문신공방 하나' 카테고리의 다른 글

| 경책사에게 조언함-『현대문학』의 ‘죽비소리’ (0) | 2023.07.13 |

|---|---|

| 추억의 집-사람 김현의 존재론 (0) | 2023.06.22 |

| 다른 육체로 부활할 -김현 문학 전집에 대하여 (0) | 2023.05.06 |

| 한국어로 사유하고 한국어로 쓴다는 것-김현 비평의 의의 (0) | 2023.04.30 |

| 가슴이 답답할 때-김윤식․김현의 『한국문학사』 (1) | 2023.04.27 |