변혁의 열망 들끓는 이념 몰락 이후의 시— 김용락, 『기차 소리를 듣고 싶다』

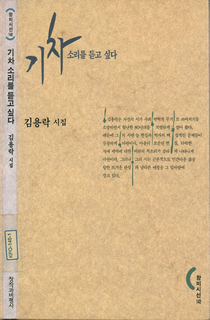

시를 읽으면, 생각은 같아도 느낌은 얼마나 다른가를 새삼 느끼게 된다. 김용락의 『기차 소리를 듣고 싶다』(창작과비평사)는, 이런 명명이 가능하다면, ‘몰락 이후의 시’에 속한다. 몰락 이후란 80년대의 사회변혁의 열기에 불을 지폈던 이념의 몰락을 가리킨다. 홍두깨처럼 닥친 90년 이후, ‘몰락 이후의 시’는 적지 않다. 이념의 몰락과 더불어 시의 음조도 한숨과 신음의 악몽 속으로 쫓겨갔던 것이다.

그러나, 그 한숨과 신음들은 하나가 아니라, 여럿이다. 가령, 얼마 전에 이 지면을 통해 다루었던 윤재철의 『생은 아름다울지라도』에는 억제된 피울음이 가득하다. 그 피울음은 몰락의 상황을 어느 다른 무엇으로도 해소하지 못하고, 그것을 고스란히 견디는 정직성으로부터 새어나온다. 시인은 다른 것은 모른다. 다만, “생은 아름다울지라도/끊임없이 피흘리는 꽃”임을 거듭 체현할 뿐이다.

그와 비교하면, 김용락의 시는 무엇이 특징인지 잘 드러난다. 『기차 소리..』의 시들도 이념의 몰락을 뼈저리게 느낀다. “인간의 마음을 데워주던 따뜻한 이념의 별빛과 등불”은 이제 어디 있는가? 그런데도 그 이념은 그의 시에서 여전히 불끈 치솟아 오른다. 윤재철에게 하나였던 이념(몰락)과 생은, 여기에서는 둘로 분화된다. 이념은 “봉화는 내 마음 속에 있었다”의 ‘봉화’처럼 마음의 충동으로, 생은 “피투성이 짐승/서성임/한때의 사내들 울음소리”의 짐승의 생으로 변질한다. 그의 시의 묘미는 여기에 있다. 갈라진 두 국면을 맞부딫쳐 스파크를 일으키는 것. “절정으로 타오르는 삶”과 “남루한” 인생을 붙여서 산화의 꿈을 되새기는 것. 그의 시는 기이한 환각 속으로 접어든다. 희망과 절망이 엇갈리고, 전생과 후생이, 다시 말해, 몰락 이전과 몰락 이후가 한데로 뒤섞인다. “쓸모없는 것들 죄다 버린/벗은 몸으로 더욱 당당한 겨울 정상에서/나도 이제 수사를 버린다”에서와 같은 겸허와 “밴드가 끝나면 흩어질 뿐이다/그리고는 아무도 기억하지 않는다/왜냐하면 그녀는 철저히 무명이니까/그녀가 바로 세상이니가”에서 뿜어져 나오는 독기가 뒤엉킨다.

윤재철의 시가 죽음을 견디는 숙명주의자의 시라면, 김용락의 시는 변혁의 에네르기가 투하 장소를 찾으려고 법석이는 투쟁주의자의 시다. 그러니까, 느낌이 다르다면, 실은 세계관도 다른 것이다. 아주 다양한 전망, 아주 이질적인 태도들이 몰락 이후에도 들끓는다. 물론 나는 어떤 세계관이 더 올바른가를 따지고 있는 것은 아니다. 기운이 빠진 시대일수록 세계관들의 쟁론이 필요할 때임을 지적할 뿐이다.